明治ロマンの道 〜琵琶湖疏水と近代京都をめぐる〜

1200年の歴史をもつ古都・京都は、言わずと知れた日本を代表する観光地である。ただ、“近代京都”についてはまだあまり知られていないのでは?明治時代、初めて日本人のみで手がけたという琵琶湖疏水。しかも当時の府知事が土木技師として採用したのは、東京の工部大学校を卒業したばかり弱冠21歳の田邊朔郎だった。疏水によって築かれた近代京都の礎を訪ねてみよう。

- 【琵琶湖疏水】

- 琵琶湖疏水とは、水位差を利用して琵琶湖の水を京都市に引いた人口の水路のこと。第3代京都府知事・北垣国道が、京都に活力を呼び戻すために構想し、1890(明治23)年に竣工した。

大津運河周辺

- 近代京都の礎を築いた琵琶湖疏水のスタート地へ!

- 浜大津駅から歩いて約10分。琵琶湖疏水を辿る旅のスタートは三保ヶ崎にある取水口から。この辺りはかつて遠浅の砂浜だったが、運河やトンネルを掘削した土砂で埠頭を築いた。取水口から山手の第一トンネル洞門までの545mを大津運河と呼び、今は桜の名所としても知られる。

-

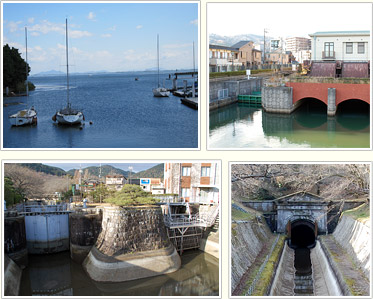

三保ヶ崎(写真:左上)

琵琶湖疏水の取水口である三保ヶ崎。現在は第一疏水に加え3ヵ所の取水口がある第一疏水揚水機場(写真:右上)

レンガ造りのアーチが印象的な第一疏水揚水機場大津閘門(写真:左下)

日本人が設計建設した日本最古の洋式閘門・大津閘門第一トンネル洞門(写真:右下)

伊藤博文が揮毫した扁額が付き、花崗岩製門柱で飾られた第一トンネル洞門

蹴上周辺

- 知れば知るほどおもしろい!疏水の見どころが集まったエリア

- 山科を通過して、琵琶湖疏水の心臓部と言える蹴上へ。高低差があるため、インクライン(傾斜鉄道)を設置し、その区間は船をそのまま台車に乗せて運んでいた。また疏水を利用して日本初の営業用水力発電所も誕生し、これによって京都の産業の近代化が進むことになった。

-

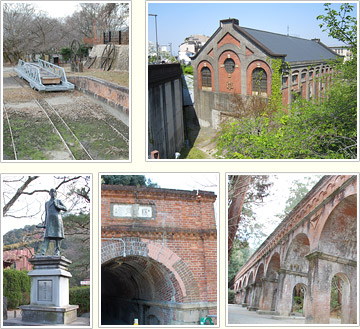

インクラインと運輸船(写真:上段左)

インクラインを利用していた運輸船の復元も見られる蹴上発電所外観(写真:上段右)

1912(明治45)年に完成した第2期蹴上発電所は建物のみ現存田邊朔郎像(写真:下段左)

広場には疏水事業の立役者・田邊朔郎の立像ありねじりまんぽ(写真:下段中)

インクライン下を通る小さなトンネル「ねじりまんぽ」水路閣(写真:下段右)

南禅寺境内の水路閣。レンガ造りの優れたデザインは見事!

鴨東運河周辺

- 疏水本線のゴール地点を見届けよう!

- 南禅寺舟溜まりから鴨川運河につながる約1.5kmが疏水本線の最終コースである鴨東運河。この辺りの岡崎地区は観光地として有名な東山エリアと南禅寺エリアの間に位置し、明治ゆかりの施設も多い。京都中心部をゆったりと流れる疏水を眺めながら、散策を楽しもう。

-

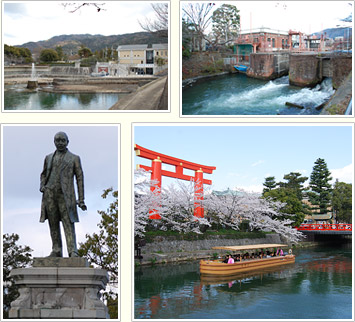

琵琶湖疏水記念館(写真:左上)

疏水竣工100周年を記念して開館した琵琶湖疏水記念館夷川発電所(写真:右上)

第二疏水完成後に建設された夷川発電所北垣国道像(写真:左下)

夷川舟溜まりに面して、北垣国道像が建立されている十石舟(写真:右下)

鴨東運河では、観光船として毎春「岡崎桜回廊十石舟めぐり」を運航している

記事で紹介しているエリアをめぐる 産業観光コースのモニターツアー参加者募集!!

※記事で紹介しているコースは実際のツアー内容と異なる場合があります。

- 【京都】明治ロマンの道 〜琵琶湖疏水と近代京都をめぐる〜

京阪電鉄「浜大津」駅集合→十石舟めぐり→大津運河周辺ガイドウォーク→蹴上周辺ガイドウォーク→蹴上発電所→琵琶湖疏水記念館→昼食→南禅寺水路閣→解散

※ツアーは終了致しました。

- 【横須賀】軍港DNAが息づく横須賀の最先端産業めぐり

JR「横須賀」駅集合→日産自動車追浜工場→YOKOSUKA軍港めぐり→佐島(昼食)→NTTドコモ R&Dセンタ「WHARF」→どぶ板通り→解散

※ツアーは終了致しました。